| Ruphus |

|

Ruphus / New Born day

(PAN PACD 012)

|

ノルウェイのRuphusの1stアルバム('73年)。ブルージーなリフのメロディアスなハード・プログレですが、ファンタジックな叙情性を交え、細かいアレンジでテクニカルに展開するところがなかなかオツ。うなるギターとオルガンをバックに歌う、姉御系シャウトVocalとジェントルな男性Vocalのバランスも良いですよね。 |

|

|

Ruphus / Ranshart

(PAN PACD 017)

|

前作以降3人のメンバーが脱退するという大幅なメンバーチェンジの後、リリースされた2ndアルバム('74年)。前作からの元気の良い音楽性を引き継ぎながらも、サウンドの幅を広げ、よりメロディアスな音を聞かせてくれます。優しい声の男性Vocalが歌う人懐こい歌メロを活かした、北欧らしいロマンチックさと勢いのある演奏のバランスが素晴らしいですね。特に清々しいフルートに導かれる旧B−1の泣きのギターと唸るオルガン、そして、それを冷ややかに包み込むメロトロン!!1瞬2瞬と息を呑んでしまいます。まさにノルウェイ・ロック史に残る名作ですネ。 |

|

|

Ruphus / Let Your Light Shine

(PAN PACD 026)

|

テリエ・リピダルがプロデュースを行い、ジャズ・ロック・テイストが増した3rdアルバム('75年)。と言うか、オルガンはエレピに変わってるし、ギターは弾きまくってゴリゴリのジャズ・ロックになっていて、これじゃぁまるで別のバンドやんけ(^_^;)(リピダルも参加してECM風の冷たいジャズロックもやってます)。1stのシャウト姉御も復帰して気持ちよく歌ってますなぁ。ただし、スピード感溢れる演奏は結構評判が良くて、ドイツのBrainレーベルからもリリースされることになったのでした。いわゆる出世作ですな。で、それは良いけど前作のロマンはどこ行ったんだぁ(^^;;;) |

|

|

Ruphus / Inner Voice

(Karisma KAR185CD)

|

再びテリエ・リプダルのプロデュースで制作された4thアルバム(‘77年)。クラビネットがリズムを刻み、シンセサイザー、ギター、エレピが軽快に舞う浮遊感が感じられる16ビートなファンキー・ジャズ・ロックなんだけど、一旦火がついたら止まらなくなる熱量があるのが魅力。ハスキーでシャウトする女性ボーカルが好みを分けますが、個人的には結構可愛いと思います。 |

|

|

Ruphus / Flying Colours

(Karisma KAR191CD)

|

テリエ・リプダルの手を離れセルフ・プロデュースでリリースされた5thアルバム('78年)。前作と同編成ながら同時代のブラッフォード、ブランドX、モーレンズ・ゴングにも通じる、よりファンキーなジャズ・ロックに変身。ハスキーな歌声の女性ボーカルを活かした音は適度にキャッチーさを持ちながらも、ギター中心のインスト曲はRaindances期のキャメル風だったりと、北欧らしい靄がかかったような幻想性もあわせ持っているのが魅力。 |

|

|

Ruphus / Manmade

(Karisma KAR192CD)

|

初期作に参加していた女性ボーカリストが戻って制作された6thアルバム ('79年)。(ちょっと気の強そうな) 女性ボーカルに導かれ、饒舌なギターが唸り、柔らかなシンセが包み込む。透明で爽やかに広がって行く、まさに北欧ジャズ・ロックと言ったサウンドを聞かせます。微塵の隙の無い強力なリズム隊も圧倒的。空から雪の結晶が舞い降りてくるような、そんなイメージの名作ですね。 |

|

|

Ruphus / Coloured Dreams & Hidden Schemes

|

Coloured Dreams & Hidden Schemesは2CDで1枚目はBest。2枚目はアンリリース物です。一般的には2ndが最高作と言われている彼らですが、「ハード・シンフォ→クロスオーバー→フュージョン」と表面的な音楽性を変えながらも、結構一貫したものを感じます。それはこういうBESTで数曲づつ聞くと顕著ですね。シングル・オンリーの「Flying

Dutchman Fantasy」が良い。 |

|

| Popol Vuh |

|

Popol Vuh / Popol Vuh

(Arcangelo ARC-3063)

|

ノルウェイのPopol Vuh の1stアルバム('72年)。テキスチャー・ジャケットを再現した日本盤紙ジャケでのリリースです。優雅に鳴り響くメロトロンに導かれ始まり、クラシカルなキーボード群と吹きすさぶフルートも登場。ブルージーでジャズ・ロック的な展開も聞かせながらも、全体的にはフィンランドの

Wigwam にも通じるような、少しファンキーな英国ポップ風?メロトロンをバックに男らしい歌を聞かせるバラッド・ナンバーは、もうほとんどケストレルだよねー。これは反則! |

|

|

Popol Vuh / Quiche Maya

(Arcangelo ARC-3064)

|

さらにパワフルな出来栄えとなった2ndアルバム('73年)。1stアルバムの延長線上にある、反則のメロトロンを活かした英国系ニッチ・ポップ・シンフォはますます充実。1曲目がいきなりファンキー・ハード・ロックで始まり驚かされますが、2曲目からファンタジックなシンフォになって一安心。そよそよと鳴るメロトロンやオルガンをバックにギターが泣き、フルートが舞う。歌声は少しソウルフルだけど、英国風で味わい深い。ジャズ・ロック的な後半では、更に切れ味が増す等、全体的に演奏力が上がり、それがミステリアスで迷宮感のあるアンサンブルへと繋がっていますね。2021年日本盤紙ジャケ・リマスターはなんと「ビニール・バッグ」付。それにしても、ジャケットとバンド名でえらい損をしていると思いますが、次作から改名して大正解。 |

|

|

Popol Ace / Stolen from Time

(Universal 843 173 2)

|

Popol Aceと改名しての第一作目('74)。音的にはPopol Vuh時代と変わっていませんが、新たに導入したストリング・シンセの包み込むような音色をバックに、より洗練された演奏を聞かせてくれます。構成もかなり凝っており、後期Wigwamにも似た流れるようなシンフォニック・ポップを聞かせてくれます。Popol

Vuhの1stのようなハッタリの効いたメロトロンは出てきませんが、ズバリ彼らの最高傑作と言えるでしょう。ジャケも良い感じやね。 |

|

|

Popol Ace / Curly Sounds

(Universal 017 629 2)

|

4年ぶりにリリースされた改名後第2作目('78)。4年の歳月が彼らを変えたのか、随分ダンサブルでキャッチーな音になっています。歌をメインにし、ストリングスやブラスを入れたゴージャスなポップスとなっていて、これはちょいとオーバープロデュースのし過ぎですね。バンド的な音が聞けないのが残念。 |

|

|

Popol Ace / All We Have 1972-1978

(Universal 068 695 2)

|

2003年のリリースされたBoxセットです。Popol Vuh/Popol Aceの全ての作品と未発表曲を収めたBonusCDの計5枚収録。Popol

Ace / Curly Soundsは初のCD化になります。全アルバムがRemasterされて音が凄く良くなっているのが、嬉しいです(^^)。 |

|

|

Popol Ace / Popoloddities

(Universal 067 574 2)

|

上のBoxセットのみについている未発表曲集。'71,'73,'76のシングルに'75〜'78年のデモ、そして'94年のReunion コンサートにデビュー前のコンサートと言った内容。シングルはやはり'73年の曲が良くてアルバムと同傾向の流れるようなシンフォニック・ポップが聞かれます。デモは"Stolen

from Time"から"Curly Sounds"までの空白期間の貴重な内容。贅肉を落としたポップな内容ですが、"Curly

Sounds"のようなやりすぎでは無いところが良いですネ。Reunionコンサートは"Popol Vuh"から3曲、"Stolen

from Time"から1曲に'73年のシングルから1曲。オリジナルの叙情と人懐こさを見事に甦らせています。71年のコンサートは1曲のみながら、メロトロンが無くてもやっぱりPopol

Vuh/Aceは最初からPopol Vuh/Aceだったのね。 |

|

| Aunt Mary |

|

Aunt Mary / Aunt Mary

(Arcangelo ARC-3047)

|

60年代後半の英国風メロウ・サイケを聞かせる1stアルバム(‘70年)。枯れた風味のオルガンと、ひらひら舞うフルートをフィーチャーした、ブルージーなサイケポップは初期キャラバンにも通じるサウンド。ねっとりとしたギターも気持ち良いですね。後半、オーケストラを導入し、ブラスロック風になるところもかっこいい。個人的に大好きなアルバムです。日本盤紙ジャケットは凄く音が良くなっていてびっくり! |

|

|

Aunt Mary / Loaded

(Arcangelo ARC-3048)

|

フルート奏者が脱退、ソリッドなハード・ロック色が強くなった2ndアルバム(‘72年)。叩きつけるようなソリッドなリフで攻めてきますが、親しみやすい歌メロの、メロウ・ブルージーな感覚が良いですね。ギター&オルガンのアンサンブルはやっぱりDeep

Purple風ですが、凝ったキメにはプログレ・ファンも納得。ドラマチックに勢いを増すプログレッシブなB面が特に良い。日本盤紙ジャケットは変形ジャケットとポスターを完全再現!音質の良さも嬉しい。 |

|

|

Aunt Mary / Janus

(Arcangelo ARC-3049)

|

より緻密な構成で聞かせる最高傑作3rdアルバム(‘73年)。メロウ・ブルージーなギターによる硬質なリフと、まるでバンコか?と言うようなラビリンスのキーボードにより、緩急自在で場面展開も鮮やかな、プログレ・ハードな音を聞かせてくれます。それでいて、歌メロには、なんとなくスタクリッジのようなニッチ・ポップ風味もあるんですよね(^^)。バンコ的な細かいキーボード・ワークが全開のB−3が特に聴きもの。。 |

|

|

Aunt Mary/ Live Reunion

(Arcangelo ARC-3050)

|

キーボード・レスのギター・トリオによるリユニオン・ライブ(‘80年)。2ndアルバムから3曲、3rdアルバムから1曲、新曲1曲に、レイ・チャールズのカバーと言うセトリで、硬質でブルージーなハード・ロックを聞かせてくれます。それにしてもクリスチャンセンの「歌うように泣く」ギターが素晴らしい。3rdアルバムからの「夢見ることだけ」なんかも痺れますよね。ラストではLed Zeppelinのフレーズも聴かせ、オーディエンスと一体となった盛り上がりもすごい。 |

|

|

Aunt Mary / New Dawn

(Wind-up)

|

再々結成作となる2016年新作。レイドバックし過ぎたオーソドックスなヘヴィ・ブルース・ロックで、とにかく渋くて古くてたまらんわいと思っていたら、ところどころにオルタナ&ポストな展開を織り込んできて、「これは1本やられたな?」と言う感じです。爺さんたち侮りがたし!また、重量感のあるクオリティの高い録音も素晴らしく。迫力十分で迫ってきます。 |

|

|

Aunt Mary / Barbed Wire Waves

(Pan PACD 035)

|

1stアルバム・リリース後の'71年スェーデンでのライブ。全曲未発表ながら,硬質なギターと鳴り響くオルガンによるサイケ・ブルージーな、かっこいいハード・ロックをやっています。ノルウェイの大作曲家グリークの「ペールギュント」のどぐされブルースverも収録。どの曲もドグされた勢いがかっこいいんだぁ |

|

| Host,Deja-Vu |

|

Host / Pa Sterke Vinger

(PAN PACD 003)

|

ツイン・リード・ギターを活かした硬質でメロウなハード・ロックを聞かせるホストの1stアルバム('74年)。シャープなリズム・セクションに乗って勢いを増して畳み込むA面も素晴らしい出来ですが,ウィッシュボーン・アッシュを彷彿とさせるような美しいツイン・リードに心を奪われる10分近いタイトル曲"Pa

Sterke Vinger"はほんま最高!ため息が出ますネ。さすが,ノルウェイNo.1メロウ&ハード!と言われるだけあります。 |

|

|

Host / Hardt mot Hardt

(PAN PACD 004)

|

メンバーチェンジ後リリースされた最高作と名高い2ndアルバム('76年)。1stでのツイン・リードがギター+キーボードとなり,疾走するシャープなリズムセクションの上を複雑に絡み合いながら美しいメロディのプログレ・ハードを聞かせます。前作には聞かれなかったアコースティックな感覚もまた魅力。そして,それが一気に激しく展開するという静動の対比・場面展開の鮮やかさがこれまた快感。まさに最高作です。ストリング・アンサンブルをバックに歌う旧B2曲目も違和感が無く良い出来です。 |

|

|

Host / Live & Unreleased

(Research CD 666-1)

|

'94年にリリースされたホストのライブ・アルバム。1stアルバムのメンバーでの'75年と'91年(再結成)のライブが9曲。Flaxのギタリストを迎えた'78年のライブが4曲と言う構成。曲目は1stからが4曲,2nd1曲,3rd"Extra

Extra"から1曲,そして未発表曲が8曲!と言うファンにとっては驚きの内容。'75年のライブは1stリリース後ですが,ほとんどの曲が未発表曲でギタリストの1人がキーボードに専念することが多く感覚的には2ndアルバムに近い感じ。2ndアルバムへの過渡期とも言える演奏ですね(未発表曲は2nd用の曲かもしれません)'91年の再結成ライブはこちらは1stアルバムの再現が主体。あのツイン・リードもしっかり聞けて名曲"Pa

Sterke Vinger"もバッチリです(少しラウドですが)。'78年は3rdアルバム時のメンバーで3曲が未発表曲。全て英語になっており,メロウな持ち味を残しながらよりストレートで親しみやすい感覚となっています。 |

|

| Deja-Vu |

|

Deja-Vu / Between the Leaves

(Research CD 666-2)

|

ホストの1stアルバムでのギタリストとドラマーが、ホスト脱退後に結成したバンドの未発表音源集。'76年に製作されお蔵入りになっていたものです。内容はホストも真っ青のダイナミックなハード・プログレ。ゴリゴリのハードなリフレインからメロウなシンセ・ソロまでアレンジが見事で、緩急の切り替えも鮮やか。親しみやすい歌メロとのバランスも良いですね。ただし,あくまでも未発表曲集なので、曲によって録音状態や、楽曲の出来不出来があるのも確か。もう少し曲を絞ってリリースして欲しかったなぁぁ。 |

|

| Jupu Group |

|

Jupu Group / Ahmoo

(SVART SRE081CD)

|

ノルウェイのジャズ・ロック・スーパー・グループの唯一作 ('75年)。のっけからキレの良いリズムに乗って、ミステリアスなジャズ・ロックが始まる。ギターは熱く、ヴァイオリンも熱く、エレピは浮遊し、ベースはブンブンと雄弁だ。かと思えば、クラシカルでシリアスな室内楽が始まり、それがフリー・パーカッション・インプロへと繋がる。火が出るような演奏が、いつも間にか北欧の森の中に紛れ込んでいるような、そんな迷宮感があり予想もつかない。これは

一筋縄ではいかない名作だ! |

|

|

Jupu Group / Umpeen Kasvoivat Polut

(Svart308LP)

|

ノルウェイのジャズ・ロック・スーパー・グループ Jupu Group の46年ぶりとなる驚きの2ndアルバム(2022年)。いきなりの白熱ヴァイオリンのジャズ・ロックが始まり、そのままバンド一丸となって火の玉に。ミステリアスなシリアスさを持ったエレクトリック・チェンバーなジャズ・ロックは、さらにスリリングにパワー・アップ。そして、美しい女性ボーカルまで加わり、キュートさを感じさせながら絡むところが最高。特にハード系シリアス・リコメンともいえる、ハイ

テンションな音に美声ボーカルが絡む後半が素晴らしい。これは驚異的な作品だ。 |

|

| Flax |

|

Flax / One

(PAN PACD 018)

|

Flaxの唯一のアルバム('76年)。ノルウェイらしいハード・ロックですが,前半でのキーボードのセンスが変わっていて,シンセ,メロトロン,オルガン等入れたい放題弾いるのが不思議な感覚です。特に冷たいメロトロンが鳴り響く1,2曲目はHostとKerrs

Pinkの良いとこ取りをしたような感じで,いかにもノルウェイしていますネ。後半はパープルをよりヘヴィにしたようなハードロックで一気に突っ走ります。前半と後半で曲の傾向が違っていて、アルバム全体にバラツキがあるのがなんとなく残念。 |

|

| Barock |

|

Barock / Bare en Blaveis

(WAM418196)

|

ノルウェイのBarockの唯一作('76年)。優しくノスタルジック&ファンジックなシンフォニック・ロックで、親しみやすいメロディーはBJHや同国のKerrs

Pinkを思わせます。ヴァイオリン入りのエキゾチックなライト・フュージョンなインストも聞かせたりと、メジャー(Polydor)リリースの高クオリティで迫ります。独特の響きのノルウェイ語の歌も良いですね。 |

|

| Moose Loose |

|

Moose Loose / Elgen Er Los

(NACD008)

|

「トナカイ注意」ジャケットでお馴染み (?) Moose Loose の 1stアルバム ('74年)。手数が多く賑やかなリズム隊をバックに、ギターがオルガンが切り込んで行くハイ・テンションなジャズ・ロックです。お洒落にならない、抜身のままのジャズであり、ロックである70年代前半の熱い音です。それでいて、北欧らしい黄昏れた幻想性があるのもたまらない。 |

|

|

Moose Loose / Transition

(NACD061)

|

Virtigo レーベルへ移籍し、ギタリスト以外の全てのメンバーが交代、さらにヴァイオリン奏者を加えた5人編成となり、制作された2ndアルバム

('76年)。エキゾチックなヴァイオリンをフィーチャーし、凄腕メンバーで固めつつも、洗練され過ぎない硬派なジャズ・ロックがかっこいい。重心の低いベースのリフレインに、ミステリアスなメロディーが絡む様は、マハビシュヌ・オーケストラや、ゴングの「シャマール」を想起させますね。 |

|

|

Moose Loose / Live at Kongsberg Jazzfestival 1973

(NARKCD001)

|

Moose Loose のデビュー以前、1973年6月30日 Kongsherg Jazz Festival でのライブを収録した未発表音源集(2023年リリース)。1stアルバムに収録される2曲とジミヘン、マイルス等のカバーを含め8曲を収録。モノラル音源ながら、サウンド・ボードなので音質は抜群。浮遊するローズと手数の多いドラムスに乗せて、冷ややかな北欧ジャズ・ロックが流れ出します。そして一旦、ギターとローズ&シンセのソロの応酬が始まると、バンド全体が火の玉のようになる。その熱量で溶けてしまいそうな、そんな凄いライブです。臨場感も半端無し。 |

|

| Graf-Hovensjo-Eberson-Christensen |

|

Graf-Hovensjo-Eberson-Christensen/ Blow Out

(NACD230)

|

Ruphus のキーボード奏者とMoose Loose のメンバーがリリースした北欧ジャズ・ロック名作('77年)。オープニングこそライトなフュージョン・ナンバーだが、全体的には同時期のブランドXやアイソトープに通じるような、鋭角なギターと弾きまくりシンセが切り込んでくる、重心の低いジャズ・ロック。その中にも澄んだ感覚のアコギ・ナンバーもあったりと、北欧らしいくすんだ透明感があるのが魅力的。中でも、火の玉のような迫力のタイトル曲が聞きものですね。 |

|

| Kerrs Pink |

|

Kerrs Pink / Kerrs Pink

(Musea FGBG 4027.AR)

|

Camel風の柔らかなシンフォニック・ロックを聞かせるKerrs Pinkの1stアルバム('80年)。いきなりの演歌風のフレーズにずっこけますが,全体的には良く歌うギターを中心とした素直な音のシンフォ・ロック。派手さはありませんが,北欧の不思議な節回しを活かしたメロディーは聞く程に良さが滲み出てきます。また,フルートの絡ませ方もなんとなくCamel風でこれも味がありますね。 |

|

|

Kerrs Pink / Mellom Oss

(Musea FGBG 4069.AR)

|

'81年リリースの2ndアルバム。ですが,旧A面(1〜6曲目)は3rdアルバムのメンバーによる'92年の再録で,旧B面はRemix

Versionになっているとのこと。オリジナル・ヴァージョンを聞いたことの無い私にはわかりませんが,噂によれば結構感じが違うらしいですな、うーん。で,内容ですが,旧A面は前作の路線を更に臭くしたような悶絶の北欧演歌ロック(笑)。再録で楽器が新しくなり,テクニック的にも上達しているので,メロディとのアンバランス感がなんとも「その方面の向け(^^;)」。一方で、美しい女性Vocalが映える旧B面の大曲は正統派シンフォで聞き応え十分! |

|

|

Kerrs Pink / A Journey on the Inside

(Musea FGBG 4085.AR)

|

オリジナル・メンバーのJostein Hansen(Bass)とHarald Lytomt(Guitar)により再結成されたKerrs Pinkの3rdアルバム('93年)。このアルバムに先立って2ndアルバムを再録しており、満を持してのアルバム・リリースです。新加入のVocal&Keyboard奏者によるオリジナル・ストーリーに基づくコンセプト・アルバムとなっており,よりシンフォ・プログレ然とした王道アプローチの作品となっています。でもね,独特の北欧演歌フレーズも健在なので,その辺はファンには一安心(笑)。女性Vocalをフィーチャーした2曲が個人的にツボでした(^_^) |

|

|

Kerrs Pink / Art of Complex Simplicity

(Musea FGBG 4219.AR)

|

ギターのHarald Lytomtのソロ・プロジェクトとして制作されながら作詞をJostein Hansenに依頼したことから,Kerrs Pink名義でリリースされることになった4thアルバム('97年)。多くのゲストを迎えたプライヴェートな感覚のアルバムながら,音的にはKerrs Pinkそのもので,Haraldのラティマー風ギターは更に磨きがかかり,北欧演歌メロでさえ,哀愁に染まります。美しく淡く,そしてハートフルなフレーズが心地よいですね。 |

|

|

Kerrs Pink / Tidings

(Musea FGBG 4451.AR)

|

オリジナル・メンバーであるHaraldとJosteinの2人を中心に再々編されたKerrs Pinkの5thアルバム(2002年)。Haraldの泣きのギターは変わらないものの,大曲も多く曲調もプログレ然としたゴージャスなものに。一部,ポップでキャッチーなところも出てきたりと「田舎のCamel(笑)」にも意外な変化が起きました。ただし,全体の完成度は彼らの全作品でも最高レベルなので,これはこれでありなのかな?とも思いますね。 |

|

|

Kerrs Pink / Mystic Spirit

(KPP-CD-2013)

|

ギタリストHarald Lyvtont率いるKerrs Pinkの11年ぶりのリリースとなった6thアルバム(2013年)。Camelに北欧の冷気を込めたそのサウンドは、CGで作られたようなスペクタクル・ファンタジー。特にHarardさんのラティマーさん風のギターの実在感が凄い。音色の色っぽさが際出ています。トラディショナルでメランコリックなメロディーも、ペイガン・シンフォから(何故か)アラビア風な感覚まであって、こちらも個性的です。ボーカルはMagic

PieのEirikur Haukssonで、彼とのプロジェクトとなっていますが、強固なバンド感がきちんと感じられるのが素晴らしい。 |

|

|

Kerrs Pink / Presence of Life

(KPP-CD-2021)

|

前作のメンバーにキーボードとギターが加わり制作された7thアルバム(2021年)。いきなりダーク・ロマンチックなサウンドで始まり驚かされるが、音の広がりよりもソリッドなバンド感を優先するという、やや意外な仕上がりとなっています。一部、ヴアイキング・メタルな感じもある、ちょっと暗めのその音はよりヴィンテージ70'sな音と言えるかもしれません。Harardさんのギターも抑え気味で、ラスト曲でようやく本領を発揮。Camelと言うよりも、Flower

Kingsのロイネさんみたいな感じのギターを聞かせてくれます。 |

|

| Others |

| Dream |

|

Dream / Get Dreamy

(NACD122)

|

Terje Rypdalが参加していたサイケ・バンドの1967年作。 オルガンが唸りまくるメロディー甘めのサイケ・ポップで、初期ピンク・フロイド,

初期ソフト・マシーン、ゾンビーズ,トラフィックに通じるカラフルな音です。 67 年は「サージェント・ペパー」や 「サタニック・マジェスティーズ」や「夜明けの口笛吹き」が出た年だもんなぁ?。

同じ時代の空気を感じることができます。そしてインプロ曲ではRypdalのハードなギターが炸裂。こちらはジミヘンかクリームみたいだけど、あまり出番が無いのが残念。 |

|

| Saft |

|

Saft / Saft

(Polydor 2382.009)

|

ノルウェイらしい硬質なメロウ・ブルース・ロックとアコースティックでポップな感覚のバランスが印象的な1stアルバム('71年)。ボトムの効いたヘヴィなギターをバックに華麗なピアノ,オルガンを聞かせるナンバーで始まり,アコースティックで素朴なバラッドで締める旧A面。ビートルズ的なポップ・メロディーをアコースティックに聞かせる旧B面。音楽性の幅がちょっと不思議な感じですね。 |

|

|

Saft / Horn

(Polydor 2923.005)

|

1stアルバムの延長線上にありながらも,より軽快でポップな面を聞かせる2ndアルバム('71年)。ヘヴィ&テクニカルな面も聞かせるが,それ以上にルーズでブルース&ポップな感覚が渋〜い。エレピの不思議な浮遊感も独特です。それ程印象に残るアルバムでは無いけど,「渋〜い,緩〜い」感じが良いかな?と思っちゃいます。 |

|

|

Saft / Stev,Sull,Rock og Roll

(Philips 6317.020)

|

さらにカントリー&ブルースなポップ色が強くなった3rdアルバム('73年)。少しづつ洗練されて来てはいますが,やっぱり渋〜い(笑)。アコースティックな曲,エレクトリック・ヘヴィ・ブルース・ポップ,どちらも魅力的だけど,個人的にはエレクトリックな曲が好みかな?いきなりトラッド・ナンバーが出てきたのにはビックリ。 |

|

|

Saft / 1971-1998

(Polydor 531 725-2)

|

3枚のオリジナル・アルバムにシングル曲(ポップで渋〜い),ベスト・アルバムのみに収録された曲(カラフルで洗練されていて良い!),未発表曲を加えボリューム満点でCD化されたコンプリート・アルバム('96年)。特に'75年作の"Brodrene

Thue"からの4曲はクラシカルで,ペパー・チルドレン的なサイケかつプログレ的展開が見事。さらにギター,オルガンがやりたい放題に爆走するラストの"Paint

it black"の'72年ライブは圧巻の一言!実は1st〜3rdのオリジナル・アルバムよりもこれらの未発表曲の方が良いのでは無いか,と密かに思ってたりします(笑)。 |

|

| Neputunes Empire |

|

Neputunes Empire / Neputunes Empire

(NACD121)

|

英国のみでリリースされた唯一の作品 ('71年)。3人のボーカリストをフィーチャーした優しいメロディーの英国風ポップスで, どこかバッドフィンガーをメロディアスにしたような感じです。

バックを同じノルウェイのプログレッシブ・ロック・バンドJunipher Greeneと生のオーケストラが担当。たなびくオルガンに色彩感のあるオーケストラ,

そして美しい女性ボーカルが絡み、どの曲も親しみやすくて一発で気に入ってしまいました。 |

|

| Prudence |

|

Prudence / Tomorrow May Be Vanished

(NACD221)

|

Prodence の1stアルバム ('72年)。アコーディオン、マンドリン、フルートをフィーチャーしたハート・ウォームな歌メロの、英国風のフォーク・ロックで、しっとりとしたトラディショナルなメロディーが聞きどころです。かと思えば、いきなりブルージーなギターが切り込んで来て、その強引さがびっくりしますが、それが意外なほどかっこ良い。歌とコーラスに彩られたメロディに癒され、突然のハードなギターにカタルシスを感じる不思議な魅力の作品です。 |

|

| Hole in the Wall |

|

Hole in the Wall / Hole in the Wall

(NACD037)

|

アコーディオン、マンドリン、シンセサイザー、ピアノ等がふんだんに入った男女ボーカルによるプログレ・ポップを聞かせる1stアルバム('72年)。全体的にはビートルズやウィグワムを思わせるサイケな英国ポップ風なサウンドですが、フィドルをフィーチャーしたフォーク・ロック風の幅の広さも感じさせます。自由でストリートな感覚があるカラフルな歌と、賑やかでガチャガチャした演奏が良いですね。 |

|

|

Hole in the Wall / Rose of Barcelona

(NACD091)

|

実はレア盤らしいメジャー・レーベルからリリースされた2ndアルバム('78年)1stアルバムの延長線上にあるけど、よりレイドバックしたフォーク・ロックへと変化。フィドル、バンジョー、アコーディオンを用い、カントリー、フォーク、ブルースからミュゼットやヨーデルまで出てきて、全然プログレじゃあ無いけど、結構好きな作品だったりします。特に美しいバラッド・ナンバーは絶品。 |

|

| Undertakers Circus |

|

Undertakers Circus / Ragnarok

(NACD205)

|

バンド内に6人のブラス隊を抱える北欧ブラス・ロックの雄 Undertakers Circus の1973年の作品。 ヘヴィでブルージーなギター・リフに派手なブラス隊が絡みますが、コーラス・ワークを活かしたポップな感覚もあって、メロウな曲には英国風のエレガンスをも感じさせます。そして何と言っても、巧みなブラス・アレンジが素晴らしい。ある時はブラス全体で押し、ある時はソロを取り、ギターと絡む。派手さの中にも、ある種の北欧らしい暗い情念があって、それがとても良いですね。B面後半にメロウな曲が並びますが、B面4曲目のドゥー・ワップが何気に名曲で気に入りました(笑) |

|

| Defference |

|

Difference / Difference

(NACD161)

|

プロコルハルムに影響を受けたと言われる Difference の1stアルバム('74年)。美しく優雅なオルガンと生ストリングスをフィーチャーし、少しほのぼのとしたカラフルな英国ポップ風の音は、ポール・マッカートニーやバッド・フィンガー、そして、もちろんプロコルハルムも思わせるもの。ファンキーな畳み込みこむA面ラストに、キャラバンのようなオルガンを聞かせるB面ラストもご機嫌です。 |

|

|

Difference / Different Ways

(NACD208)

|

ノルウェイのプロコルハルム Difference の 2nd アルバム('75年)。よりメリハリの効いたポップ・ロック感覚を打ち出し、一方で、生ストリングスを取り入れたりと、英国風の優雅な上品さをも持ち、ポール・マッカートニー直系とも言えるメロディーをじっくりと聞かせます。煌びやかなコーラス・ワークを活かしたその音は、パイロットやウィングス等に通じるものですが、時おり出てくるアコーディオンに、しっかりと北欧風味も感じます。そんな中にも、ギターはしっかりとブルージーに泣いていて、なかなか味わい深かったりします。 |

|

| St.Helena、Andersen/Pleym |

|

St.Helena / Hello Friends

(NACD180)

|

後にHostに加入するギタリストとドラマーが在籍していた St. Helena の幻の作品('74年)。1991年にリリースされたオリジナルver

に2012年のリミックスverを加えて、2CDでリリースされました。やけに音を詰め込むギターとドラムスを中心としたプログレ・ハードですが、手数が多くて変な癖があるその音は、何というかほとんどYES。親しみやすいのに、明るくガチャガチャした感じがするところにも、YES感がありますね。北欧風の不思議ポップなメロディー・ラインとギタリストの吹く美しいフルートも良い感じです。Disc2の4曲目からがリミックス

verですが、こちらはセンター・ボーカルの現代的なミックスになっています。 |

|

|

Andersen/Pleym

/ Have Your Own Feeling,Have Your Own Way

(NACD319)

|

後にSt. Helenaを結成する Kjell Are Pleyn がリリースしていた、メガ・レア作として知られる唯一の作品('71年)。瑞々しいオルガン&ピアノをバックに、ドリーミーなスィーディッシュ・ポップを聞かせます。歌とオルガン&ピアノのみと言うシンプルなデュオ編成ですが、ビートルズ直系のハート・ウォームな歌がとても良いですね。とにかく

Pleyn さんの七色のオルガンが最高なのです。 |

|

| Matheus |

|

Matheus/ Musikk Fra Balders Hage

(NACD223)

|

オープニング曲のメロトロンで有名な、ノルウェイのフォーク・ロック唯一作 ('74年)。確かに煌めくようなメロトロンは最高過ぎてたまらないですが、全体的には清々しくハート・ウォームな歌とコーラスを聞かせる、ポップなフォーク・ロック。メロトロンが1曲だけなのは残念ですが、少しトラッド風北欧色のある爽やかな音は、しみじみと良い感じです。ピアノと弦楽をバックにしっとりと聞かせるラスト曲も良いですね。 |

|

| Eddy Zoltan |

|

Eddy Zoltan / Spelemannen

(NACD483)

|

哀愁の北欧メロディのシンフォを聴かせる、キーボード奏者Eddy Zoltanの唯一の作品('74年)。柔らかい歌と親しみやすいメロディが、透明なフルートやストリング・アンサンブルにより彩られます。全体的には、コンパクトな歌ものアルバムですが、荘厳に広がるバックのしっとり感がとても良いですね。Eddyのキーボードはちょっと控えめだけど、オルガン・ソロ等がある後半が聞きどころかな?あと、ジャケットの印象とは全然違う音なのが面白いですね(笑) |

|

| Hades |

|

Hades / Hades

(NACD475)

|

フルートが吹き荒ぶ、熱きメロウ・ブルージー・ロックHadesの1974年蔵出しライブ音源(リリースは1992年)。全体的にはホストの1stアルバムにも似た感じですが、フルート・メインのクラシカルな曲は、少し初期ジェスロ・タル風だったりするんですよね。 |

|

| Prucel |

|

Prucel / Easy Pieces

(NACD012)

|

Prucelの1975年リリースの唯一の作品。 英国のキャラバンやフィンランドのウィグワムのような、ビートルズ直系の軽快で優しく、少しブルージーなプログレ・ポップです。それが一度展開すると、濃厚でメロウなギターがメロトロンをバックに鳴いたりして、マニア泣かせの1枚です。厳かなオルガンで始まるラスト曲はフォーカス風のクラシカルな曲で、こちらはプログレ・ファンには一押し。全体的にポップな作品ですが、メジャーPhilips

からリリースされたのも頷けるような、高いクオリティのアルバムです。 |

|

| Ole G.Nilssen,Solaris |

|

Ole G,Nilssen/ World of Dreams

(NACD244)

|

後に Solaris を結成する Ole G.Nilssen のソロ・アルバム ('76年)。叙情的なピアノ、オルガンをバックに Nilssen

のしっとりとした歌がしみじみと響きます。そして、バンド乗りになった時のメロウなギターとサックス、オルガンの絡みは情熱的でありながらも、どこか気品に満ちていますね。派手なアルバムでは無いけど、メロディー心に沁みる。これは名作、個人的にはファンタジー級です。 |

|

|

Solaris / Misty Morning

(NACD336)

|

素晴らしいソロ・アルバムをリリースした Ole G. Nilsson 率いる Solaris の唯一の作品 ('77年)。キラキラとしたギターに、Ole

のお兄ちゃん声で歌われる、陰りのある爽やかなメロディーが映えるプログレ・ポップは、なんとなくキャメルとキャラバンを足してポップにしたような感じ、と言ったら言い過ぎかな?冷や冷やとしたムーン・マッドネス風のキーボードを含めて大好きな音です。また、B面の「これはキャメルやん」と言うようなギター・インストが、短いながらもとても良い出来ですね。 |

|

| Pluto |

|

Pluto / Voyage Into A Dreamers Mind

(NACD321)

|

Pluto ことマルチプレイヤーの Petter Espen Guthe のデビュー・アルバム ('80年)。そよそよとしたキーボードの上を、優しく伸びやかに鳴くギターは、ノルウェイのキャメルとも言えるサウンド。そして、冷たく凍えるような空間に鳴り響く幻想シンフォは、Kaipa

や Kerrs Pink も連想させますね。また、ワン・ポイントで入るリリカルなフルートも、冷ややかな空間に良く溶け込み、良い味わいで聞かせてくれます。(なお、CDはAB面が逆に収録されていますが、B面は少し緩い感覚があるので要注意。ちゃんとA面から聞かないと、魅力が伝わらないかも?) |

|

|

Pluto / Ouverture

(NACD450)

|

ノルウェイの Pluto の2ndアルバム('82年)。Pluto さんがほぼ全ての楽器を演奏。80's ニュー・ウェーブ&テクノ風の、癖のある捻ったリフレインの上を、甘いギターと涼やかなキーボードが舞う。ピコピコのシンセとリズムボックスは時代を感じさせますが、全体的にはロマンチックな北欧風シンセ・ミュージックとなっています。Kaipa

のハンス・ルンディンのソロ・アルバムにも近い感じかな?当時、Fool's Mate 等のプログレ&NW系の雑誌に、レビューが載っていましたね。 |

|

|

Pluto / Soundtracks for Inner Movies

(LACD002)

|

1999年に制作されたまま未発表に終わっていた、Plutoさんの3rdアルバム。少しデジタリーで冷ややか、そしてファンタジックななキーボードをバックに、饒舌なギターが唸りをあげる。スティーブ・ハケットやガンダルフにも通じるような清らかで、時にオーガニックでアコースティックなサウンドは、まさにPlutoさんの最高傑作!

ロマンチックさが極まった、珠玉のメロディーが詰まった名作ですね。 |

|

|

Pluto and the Planets / 360 of Wonder

(Musea MP 3067)

|

ノルウェイの「あの」Plutoさん率いるThe Planets の2023年の作品。キュートな女性ボーカルをフィーチャーした、冷ややかなながらも雄大なシンフォを聞かせます。ノスタルジックなしみじみとした北欧ポップな面もあって、これは間違いなくPluto

さんのソロから繋がる音ですね。ギターが泣き、キーボードが煌めくが、盛り上がるたびに温度が下がるような気がする(笑)、その不思議な空気感が良いですね。 |

|

| Octopus |

|

Octopus/ Thaerie Wiighen

(NACD059)

|

ノルウェイ・シンフォの名作として知られるOctopusの唯一の作品 ('81年)。美しいギター・メロと濃厚に音を積み上げるキーボード群による正統派シンフォで、シアトリカルで時折民謡っぽくなる、不思議な節回しのノルウェイ語の歌が加わると更に濃い音に。フィンランド

の Tabla Rasa やアイスランドの Eik を思い起こさせるようなサウンドで、コロコロと変わる曲調が楽しいですね。これはノルウェイ・シンフォの1丁目1番地の音だなぁ。 |

|

| Sage Malone |

|

Sage Malone/ Words

(NACD303)

|

メロトロン・アルバムとして知られる Sage Malone の1stアルバム ('85年)。1,2曲目はエレドラ、ゲート・リヴァーブを聞かせた北欧ニュー・ウェーブな、お洒落ポップスですが、センスの良い音作りがとても良い。3曲目から牧歌的な曲想に変化。メロウなギター・インストの5曲目から続く、荘厳なオルガン、メロトロンをバックに切々と歌う透明感のある北欧バラッドや、「80年代に復活したケストレル」と言えるような「メロトロン・シンフォ・ポップ」な曲が聞きどころです。 |

|

|

Sage Malone / I Can Do Without You

(NACD353)

|

よりダンサブルになった2ndアルバム('86年)。ノスタルジックな歌メロのNWポップを、ゲート・リヴァーブ、ビシバシの80'sなサウンドで聞かせます。後半はよりしっとり感を増し、凝ったキーボードを活かしたシンフォ・ポップに。入りくんだフレーズの絡みや、叙情性を醸し出すストリング・アンサンブルが、とても北欧的なのですが、シンフォな部分の時間が短いのが残念。 |

|

| Utopian Fields |

|

Utopian Fields / Utopian Fields

(NACD070)

|

Camelや同じノルウェイのKerrs Pinkを思わせる叙情派シンフォUtopian Fieldsの1stアルバム ('89年)。北欧的な爽やかな泣きのギターと、これまた爽やかなオルガン等のキーボード群による汚れの無いメロディーがとても清々しく、聞き手を飽きさせないメリハリの付け方もセンス抜群。少し癖のあるUtopian

Fields節とも言える独特のリフレインも味わい深いですね。そして、ワンポイントで入るフルートも良いんだよなぁ。これは名作、シンフォ・ファン必聴! |

|

|

Utopian Fields / White Pigeon You Clean

(NACD141)

|

ごく少数のみがプレスされた超レア2ndアルバム ('90年)。1stアルバムの延長線上にあるUtopian Fields節とも言える不思議なリフレインを軸に、涼やかでメロウなギターとオルガンが舞います。ボーカリストが歌い上げるタイプに交代し、リズム面でのメリハリがはっきりしましたが、メロディアスな中に時として強引に展開し、コロコロと曲調が変化する独特の個性は健在です。 |

|

| Convivium |

|

Convivium / Convivium

(NACD381)

|

ノルウェイ語で歌われる、胸に染み入るような女性ボーカルが素晴らし過ぎて、涙が出そうになるConviviumの唯一作('71年)。ポリドールからのメジャー・リリースで、クオリティもぱっちりです。トラディショナルなフレーズ連発のフィドル、フルートそして民族楽器のように響くアコギを、シャープなリズムが心地よく支える。さらに後半では生ストリングスまで加わり、豊かな音楽性のるトラッド・ロックの名作となっています。 |

|

| Kong Lavring |

|

Kong Lavring / Kong Lavring

(NACD271)

|

ノルウェイ・トラッドの超レア盤として知られる Kong Lavring の1stアルバム('77年)。Folque の 1stアルバムに参加していたギタリストが結成。アコギ、マンドリンやダルシマーを交えた、男女ボーカルによる独特の節回しは、Folque

直系のトラッド・ロックで、こちらははっきりとストレートな「ロックな感覚」のリズムが特徴。全体的にシンプルな感覚ですが、ロック色が良い具合にメロディーと融合していて、とても聞きやすく、ある意味ドラマチックです。高値がつくのも納得の名作だと思います。 |

|

| Akasha |

|

Akasha / Akasha

(APM 9507)

|

昔から鳴り響くメロトロンで有名なコレクターズ・アイテムだったアカシャの唯一のアルバム('77年)。とは言え、確かにメロトロンや前面に出てくるシンセなどはプログレ・ファン向けと言えますが、もやもやとしてはっきりしないメロディーに、更にもやもやして、何をやりたいのかわからない構成など、今一パッとしない出来ですね。LPはそれに拍車を駆けるように音も悪くて「もやもやの3乗」でした(笑)

で、CD化に際してはRemasterでかなり音質がアップしており、随分以前と違う印象を受けます。が、「もやもやの2乗」になったぐらいかな(爆) |

|

| Folque |

|

Folque / Kjempene pa Dovrefjell

(PAN PACD 015)

|

ノルウェイを代表するエレクトリック・トラッド・ロック・バンドFolqueの名作2ndアルバム('75年)。マディー・モートンに似た美声のLisa嬢の歌が素晴らしく,圧倒的な美旋律に心を支配されます。ダルシマー,バンジョーが軽快に鳴り響き,リズム・セクションがバシッと切れる力強いトラッド・ロックを全編で聞かせ、まさに圧倒的な出来。なお,歌詞はノルウェイ語ですが,やはりどこかスプリガンズに似てますね。 |

|

|

Folque / Vardoger

(PAN PACD 016)

|

好調Folqueの2ndと並ぶ傑作3rdアルバム('77年)。本作も眼鏡のLisa嬢が最高の歌声を聞かせてくれます。独特の節回しの美旋律トラッド・メロディーに力強いリズムが絡み,6分以上の大作を3曲収録したりとバンドの勢いも頂点に達し,隙の無い名作となりました。男性Vocalの歌もありますが,迫力充分なのでまぁ良いか(笑)。 |

|

|

Folque / Dans,Dans,Olav Liljekrans

(NACD175)

|

ノルウェイのドメスティック・レーベル Plateselskapet Mai に移籍しリリースされた4thアルバム ('78年)。北欧トラッドをフォーク・ロック風にで演奏するスタイルは変わらないが、女性ボーカリストが交代し、よりリズムは強力に。一部の曲ではハードなディストーション・ギターまで導入し、ロック色が強化されています。それでも

Folque 独特の伸びやかで哀愁の籠ったサウンドは一級品で、前三作にも負けない完成度で迫ります。 |

|

| The Smell of Incense |

|

The Smell of Incense / All Mimsy were the Borogoves

(South Side 4280)

|

'94年リリースのデビュー・アルバム。ジャケからは素朴なフォーク・ロックを連想させますが、出てきた音はサージェント・ペパー〜夜明けの口笛吹き風カラフル・サイケ!それがポップに舞いながらオリエンタルなジャーマン・アシッド風になったり、ゴングもビックリのシンセ・グルグルが出てきたりと、ほんまこっちは目が点状態です。歌詞に「ルーシー・イン・ザ。スカイ」がそのまま出てきたり、「星空のドライブ」のカバーをしたりとかなり本格的ですね!話題のメロトロンはこのアルバムでは、ちょっと抑え気味でストロベリー・フィールズ風です。 |

|

|

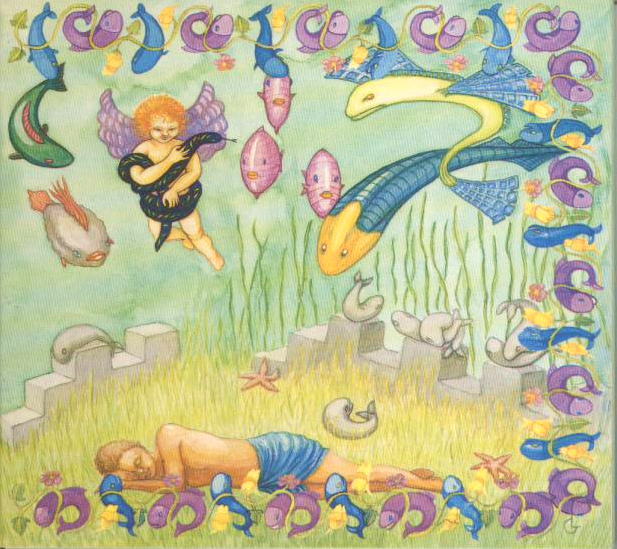

The Smell of Incense

/ Through the Gates of Deeper Slumber

(September Gurls SGCD 15)

|

あっとビックリ!メロトロンが鳴り響く2ndアルバム('97年)。いきなり25分にも及ぶ組曲で始まり、冷たく響くメロトロン、うずまくシンセ、鳴り響くシタールが混然となったラーガ・ロックからシンセ・トランスに展開、締めはコーラス・メロトロンに包まれて穏やかに終わると言う、もう想像を超えて笑ってしまいそうな出来です。2曲目以降はマーチング・チルドレン期のアース&ファイア風だったり、おもちゃ箱ポップだったり、サイケ、ニッチ・ポップ大好きの私にとって堪らないアルバムとなりました(^^)/ |

|

|

The Smell of Incense / Of Vllases and Dottles

(September Gurls SGCD 34)

|

10年ぶりにリリースされた3rdアルバム(2007年)。いきなりのハードなギターから優雅でクラシカルな室内楽へと展開し、「ぐるぐる度アップ!」と一瞬思いましたが、全体的にはコンパクトにまとまった女性Vocalフォーク・ポップに仕上っています。とは言え、相変わらずシタールはギューンとなって、シンセはキュルキュル、とどめのメロトロンと仕掛けはタップリで嬉しい限り。前作ほどの圧倒的な感覚はありませんが、「女性Vocalファンならこっち」と思わせるだけの完成度はさすがです。 |

|

| Kirkelig Kulturversted Lavel |

| Iver Kleive |

|

Iver Kleive / Himmelskip

|

Ketil Bjornstadやカリ・ブレムネスでお馴染みのKirkelig KulturverstedレーベルからリリースされたIver Kleiveのアルバム。やっぱり、教会のレーベルだけあってこの作品は教会のパイプオルガンとギターのデュオ作品となっています。で、厳かな音が出てくると思いましたら、結構モダンでセミクラシカルな甘めのメロディーもある音でした。(まぁ癒し系ともイージーリスニングとも言えるなぁ) |

|